¿Qué perdura de la milenaria cultura tiwanakota en la sociedad de Bolivia? | Fotos

01:39 GMT 24.02.2021 (actualizado: 12:56 GMT 09.08.2021)

© AP Photo / Juan Karita

Síguenos en

A pesar de que en la ciudad de Tiwanaku (oeste) se realizan excavaciones arqueológicas desde hace 200 años, los investigadores siguen hallando piezas milenarias, que permiten entender mejor el pasado y también el presente, porque hay hábitos del pueblo tiwanakota que siguen vigentes en la sociedad boliviana actual.

Hace 3.500 años, en lo que hoy es Bolivia florecía la civilización tiwanakota, cuyos conocimientos en campos como astronomía, arquitectura y agricultura heredarían el Imperio inca (1438-1533) y las actuales naciones aymaras.

Este antiguo pueblo tenía su capital y su centro religioso en Tiwanaku, que actualmente es un municipio a 70 kilómetros de la ciudad de La Paz. Las edificaciones milenarias que perduran son un atractivo turístico obligado para quienes visitan la región andina, aunque desde 2020 están restringidas las visitas por la pandemia de COVID-19.

El pueblo tiwanakota se desarrolló donde ahora es Bolivia, el sur de Perú, Chile y el norte de Argentina, entre 1.500 A.C. y el año 1.200 de esta era. Aún no queda del todo claro por qué desapareció: se habla del cambio climático, que habría imposibilitado seguir cultivando; también se menciona una guerra civil.

Para el antropólogo Julio Condori, esta civilización no desapareció. Simplemente cambiaron de ubicación sus ciudades y algunos de sus hábitos. "Tengo una premisa, aún por confirmar. Hay una filosofía andina, una matriz civilizatoria que va mucho más allá de la llegada de la colonia, de los incas, Tiwanaku. Hay valores y patrones que hasta hoy día han pervivido", contó a Sputnik.

"Dicen que Tiwanaku ha colapsado, pero el morador andino hoy sigue viviendo. Usted sale unos centímetros de la ciudad y se va a encontrar con una cultura distinta a la de las áreas urbanas. Hay una herencia de visión de mundo colectivo cuyo mantenimiento en el tiempo está garantizado", aseguró.

Tiwanaku imperial

Durante siglos, esta civilización quedó en el olvido. Su ciudad principal, donde habrían vivido 50.000 personas durante su época de esplendor, fue saqueada varias veces. Sus tesoros actualmente se encuentran diseminados por museos de Estados Unidos y Europa, dijo Condori, quien hasta hace pocas semanas era director del Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiwanaku (CIAAAT).

El recuerdo de lo que fue esta ciudad estuvo tradicionalmente bajo la tutela de extranjeros, quienes venían a las ruinas a investigar y especular sobre lo que habría pasado. Los primeros en llegar, hacia el siglo XIX, fueron aventureros como el estadounidense Ephraim Squier (1821-1888), el austríaco Charles Wiener (1851-1919), o el naturista francés Alcide D'Orbigny (1802-1857). La lista de arqueólogos y especialistas de todo el mundo que llegan a Tiwanaku no deja de alargarse hasta estos días.

En 2000, Tiwanaku fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. A partir de ese momento, las comunidades indígenas del lugar determinaron participar activamente en la conservación del sitio arqueológico. Fue así que Condori fue elegido para ir a estudiar arqueología a la ciudad de La Paz, a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), becado por las familias de su pueblo.

En 2015, fue la primera persona nacida en Tiwanaku que asumió la dirección del CIAAAT. "Según la concepción de la filosofía andina, del jaq’e (ser humano) andino, las personas no significamos mucho, sino la colectividad. Yo soy arqueólogo no a mi iniciativa, sino por una revolución y por una toma del sitio que han hecho en el año 2000 las autoridades originarias de Tiwanaku", contó.

El hallazgo

1/5

© Foto : Gentileza CIAAAT

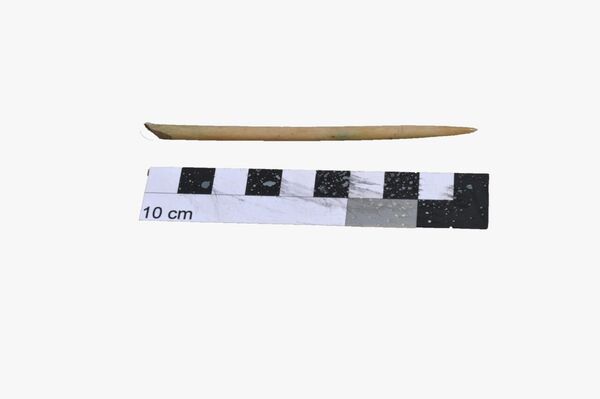

Piezas arqueológicas halladas en Tiwanaku

2/5

© Foto : Gentileza CIAAAT

Piezas arqueológicas halladas en Tiwanaku

3/5

© Foto : Gentileza CIAAAT

Piezas arqueológicas halladas en Tiwanaku

4/5

© Foto : Gentileza CIAAAT

Piezas arqueológicas halladas en Tiwanaku

5/5

© Foto : Gentileza CIAAAT

Piezas arqueológicas halladas en Tiwanaku

1/5

© Foto : Gentileza CIAAAT

Piezas arqueológicas halladas en Tiwanaku

2/5

© Foto : Gentileza CIAAAT

Piezas arqueológicas halladas en Tiwanaku

3/5

© Foto : Gentileza CIAAAT

Piezas arqueológicas halladas en Tiwanaku

4/5

© Foto : Gentileza CIAAAT

Piezas arqueológicas halladas en Tiwanaku

5/5

© Foto : Gentileza CIAAAT

Piezas arqueológicas halladas en Tiwanaku

En enero pasado, Condori junto con el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca presentaron en el CIAAAT 30 piezas halladas en un sector del templo de Kalasasaya, en pleno centro arqueológico de Tiwanaku, a solo 30 centímetros de profundidad.

Con su presencia, Arce quiso dar a entender que su Gobierno fomenta la recuperación del pasado histórico, a diferencia de la anterior gestión de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).

Llegamos a esta tierra sagrada para presentar las piezas arqueológicas descubiertas: "Ofrenda, nuevos hallazgos arqueológicos de #Tiwanaku". Revalorizamos nuestros orígenes para proyectar el futuro. pic.twitter.com/rgHAyuXOfu

— Luis Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) January 12, 2021

"Estos hallazgos nos permitirán tener más luces para entender nuestro origen y nuestras raíces. Sin duda este trabajo fortalece nuestra identidad cultural", dijo en ese momento el presidente.

Las piezas fueron fabricadas entre los años 100-500, en el periodo qeya de Tiwanaku, llamado así por la cerámica utilizada, que era pintada y precocida. En ese momento, la civilización tiwanakota aún no había llegado a su etapa imperial, iniciada a partir del 700 hasta su caída, aproximadamente en el año 1.200. "Arqueólogos extranjeros han encontrado piezas del periodo qeya en museos de Estados Unidos y de Europa", comentó Condori.

El exdirector del CIAAAT afirmó que la intención del Estado Plurinacional es repatriar todas las piezas arqueológicas cautivas en museos alrededor del mundo. Pero primero es indispensable construir un nuevo centro museológico en Tiwanaku, con capacidad y condiciones para conservar esas reliquias milenarias, además de las que aún quedan por descubrir bajo ese suelo altiplánico, a 3.800 metros sobre el nivel del mar.

Carencias tecnológicas

Condori comentó que en el CIAAAT están esperando a que pasen tres meses para que regresen las piezas arqueológicas que fueron enviadas al extranjero "porque en el país no tenemos ninguna universidad que pueda hacer datación de radiocarbono 14".

El antropólogo indicó que hay piezas enteras de oro, de cerámica, de piedra, "pero lo más fundamental es que son parte del rostro del personaje principal que tiene la Puerta del Sol. Le dicen el dios de los báculos, Wiracocha, pero de acuerdo a una investigación del CIAAAT determinamos que es el Willkatata (Padre Sol)". Condori aclaró que "no se trata de un padre biológico, sino de un padre tutelar, místico, mitológico".

Y agregó: "Otro aspecto fundamental de este hallazgo está en los componentes de la ofrenda", un regalo para las deidades locales. Para Condori, aquí hay un puente cultural que llega hasta estos días.

Desde la fundación del Estado Plurinacional (2009), las posesiones presidenciales se realizan en Tiwanaku, donde se los ch’alla de acuerdo con los rituales andinos. Ch’allar es festejar, celebrar la llegada de algo nuevo, que —se espera— sea para bien del colectivo.

Así, en el último día del carnaval transcurre el martes de Ch’alla. Es cuando las familias ch’allan sus casas, las adornan con guirnaldas, las rocían con cerveza, lo mismo hacen los taxistas con sus autos y los minibuseros con sus vehículos. Es un ritual que ayuda a darse fuerza para enfrentar las adversidades vitales durante un año más.

También, el primer viernes de cada mes en Bolivia se realizan q’oas. Consiste en poner sobre las brasas una "mesa", que está conformada por una serie de elementos que simbolizan salud, prosperidad, bienestar familiar, laboral. Una vez encendidos, sueltan un humo denso y una fragancia abigarrada que se huele en las calles.

Según Condori, estos elementos "conforman la ofrenda. Desde hace al menos 1.500 años que mantenemos la esencia de hacer ofrendas. Eso ha pervivido gracias a la mirada y a la psiquis social colectiva del morador andino".