La cronobiología es el estudio de los ritmos biológicos, y ha atraído la atención de estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias (Fcien) de la Udelar. En particular, se han centrado en los ritmos biológicos en personas que están sometidas a fotoperíodos naturales pero extremos. La Antártida, con 22 horas de luz en verano y la misma cantidad de oscuridad en invierno, es un ambiente ideal para llevar a cabo sus investigaciones.

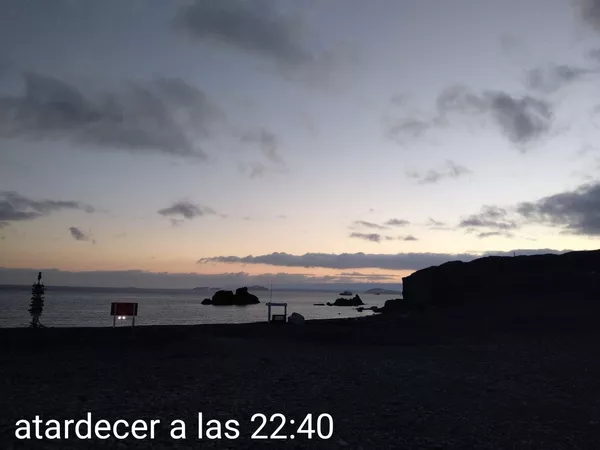

"De hecho —dijo Castillo—, a veces volvíamos al laboratorio pensando en trabajar, pero mirabas el reloj y eran las 23.30. Realmente te despista el tema de que siempre sea pleno día. De hecho, yo nunca vi una noche del todo oscura".

Castillo es una de los 16 estudiantes de la Escuela de Iniciación a la Investigación Antártica (EVIIA) que viajaron desde Uruguay hasta el continente blanco el 10 de enero de 2019 para desarrollar proyectos de investigación científica en el destacamento científico antártico que desde hace 35 años representa a Uruguay sobre el hielo: la Base Artigas, en la isla Rey Jorge del archipiélago Shetland del Sur.

Fotos y vídeos: Un viajero que cruzó solo la Antártida revela su secreto

Los jóvenes fueron acompañados por seis docentes y montaron cuatro laboratorios para investigar invertebrados polares y bioinvasores, ecosistemas antárticos, cronobiología y microbiología.

"La existencia del reloj biológico ya no se pone en duda: todos los seres vivos tenemos una forma interna y material de medir el tiempo, de verdad que existen ‘genes reloj' que tienen su expresión diaria controlada con un ritmo de 24 horas y eso, de alguna manera, pauta tiempo dentro de nuestro organismo", dijo Silva.

El tic-tac natural que regula nuestras vidas "se pone en hora con la luz", explicó la científica, y se puede estudiar como lo está haciendo el "equipo cronoantártico".

"Hoy sabemos que la luz es tiempo para el cerebro […] entonces si la luz cambia, el reloj se confunde. En la vida urbana vivimos muy tironeados, porque la información de la luz está muy lejos de ser lo que era ancestralmente [..] estamos expuestos a menos luz durante el día, y más durante la noche", explicó. Por eso la Antártida funciona como "laboratorio natural" para estudiar los cambios.

"Nuestro interés es evaluar cómo [los cambios en los fotoperíodos] repercuten sobre las horas y la calidad de sueño, sobre la hormona melatonina, que es la indicadora fisiológica del reloj", indicó. Es un experimento único en el mundo.

Además: Así pisaron los soviéticos la Antártida por primera vez

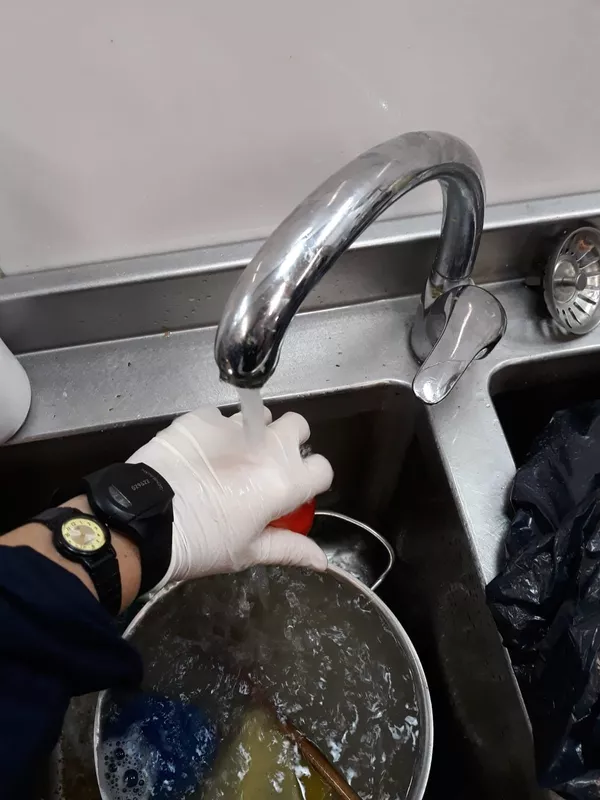

Por ello los cuatro estudiantes, en conjunto con Silva y Bettina Tassino, están investigando a siete de las ocho personas que forman parte de la dotación que permanecerá en la base Artigas todo el año (desde diciembre de 2018 a diciembre de 2019); una de ellas es Bueno, doctora, quien aparece en la foto con el actímetro puesto.

"La calidad de los datos promete", aseguró Silva. "Lo que vamos a lograr con esto, si logramos encontrar las asociaciones que estamos buscando, es poder decir que una luz muy intensa en la mañana, como se ve en el verano antártico, retrasa o adelanta el reloj, y que eso es algo beneficioso, pero que la luz muy intensa a las diez de la noche, atrasa el reloj", señaló.

A su vez, indicó que el estudio también permitirá discernir si la exposición a la luz influye "distinto entre quienes tienen preferencias nocturnas, aquellos a los que les llamamos búhos, que son especialmente activos durante la noche, y quienes son muy matutinos".

Vídeo: Científicos acceden a uno de los lagos más misteriosos y aislados del planeta

De esa forma, se podrá identificar si "el uso de pantallas, sobre todo en la noche, está afectando al reloj o no, porque es como someternos a una luz intensa, el reloj interpreta como que es de día en horarios que es de noche".

La Antártida no le pertenece a ningún país ni tiene fronteras internas porque allí lo que importa es la ciencia y la paz. El Tratado Antártico, que data de 1959 (entró en vigor en 1961), estipula que el territorio blanco será destinado a "fines pacíficos", la ciencia y la cooperación internacional entre científicos. Su increíble y atípica biodiversidad hace que los 14 millones de kilómetros cuadrados que conforman sean de interés crucial para la investigación.

El país sudamericano es uno de los 29 miembros consultivos del Tratado, pero el único que brinda la posibilidad de formación científica en temas del continente blanco a estudiantes de pregrado, a través de la EVIIA. Dicha iniciativa es gestionada por el Instituto Antártico Uruguayo (IAU) y la Fcien. Es la tercera vez que estudiantes de la EVIIA realizan un curso práctico en la Antártida; la primera vez fue en 2014.

"Todas las fases formativas de educación antártica se hacen a nivel de posgrado —aseguró Silva—. Es mucho más frecuente que estudiantes de maestrías y doctorados, hagan sus experiencias de investigación de campo en la Antártida, que estudiantes de pregrado las hagan es algo inusual y a valorar muchísimo", concluyó.